作为影响三国格局的关键战役,荆州之战展现了冷兵器时代军事谋略的巅峰对决。这场战役不仅涉及水陆协同作战的精妙调度,更上演了情报渗透与反制的惊心博弈。本文将从战役机制、战术策略、资源调配等角度,深度解析攻防双方如何运用军事智慧改写历史进程。

一、战役机制:三维战场中的攻防逻辑

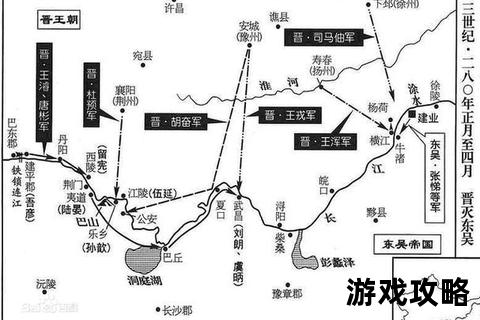

荆州之战的战略核心在于控制长江中游交通枢纽,其地理格局形成了独特的攻防机制。北部樊城、襄阳依托汉水构建陆上防线,南部江陵、公安则凭借长江天险形成水上屏障。曹魏、东吴、蜀汉三方在此展开立体博弈:

1. 水陆双线作战体系

曹魏以襄阳为陆战核心,屯驻重兵防止蜀军北上;东吴则以水军优势封锁长江,切断关羽退路。蜀汉则尝试通过“水淹七军”实现跨地形打击,利用雨季水文条件创造战场优势。

2. 资源补给链设计

关羽在战役初期通过控制汉水航道,建立“江陵—襄阳”补给线,但后期因东吴偷袭导致粮道中断。考古发现的鄂州樊口古船坞遗址显示,当时战船可载粮2000石,维持10日作战所需。

3. 情报网络构建

沿江烽燧构成三级预警系统(每十里设烽火台),配合渔民侦察形成军民联防。吕蒙“白衣渡江”正是破解了这套预警机制,伪装商船实现渗透。

二、战术突破:攻防转换的四大策略

(一)水文武器的创造性运用

关羽在樊城战役中精准把握汉水汛期,通过筑坝蓄水实施“水攻”。史料记载洪水高达五至六丈(约15米),彻底冲毁曹魏七军营寨。这种利用自然力量扩大战果的战术,使三万曹军未战先溃。现代地理勘测显示,汉江在此处河道狭窄(宽度不足200米),极适合实施定向决堤。

(二)虚实结合的牵制战术

东吴为实施偷袭,设计连环计策:

这种多维度迷惑策略,使蜀汉情报系统出现致命误判。

(三)跨兵种协同作战

曹魏在战役后期展示陆水协同反击:

徐晃部(陆军)

│──掘壕切断蜀军退路

└──与曹仁守军形成夹击

王基水军

│──修复战船重建汉水控制权

└──运输攻城器械支援陆战

这种立体打击迫使关羽放弃围城,为东吴偷袭创造窗口期。

(四)情报战的降维打击

战役中出现的三类情报手段极具代表性:

1. 密码通信:吴军使用“阴书”传递指令,将情报分三路传送,确保信息安全性

2. 经济情报战:关羽部队因粮草不足强征湘关米仓,此举被东吴斥候发现,成为宣战借口

3. 舆情操控:曹操采纳司马懿建议,故意泄露孙权密信,引发关羽阵营内部恐慌

三、资源调配:影响战局的三大要素

1. 战船性能对比

| 参数 | 蜀汉蒙冲舰 | 东吴楼船 | 曹魏走舸 |

|||-|-|

| 载兵量 | 200人 | 800人 | 50人 |

| 航速(节) | 5 | 3 | 7 |

| 特殊装备 | 牛皮装甲 | 窗矛穴 | 火油舱 |

东吴楼船作为移动堡垒,在江陵攻防战中发挥核心作用。

2. 将领能力值解析

能力差异直接影响战术选择,如吕蒙特化伪装属性成功实施渗透。

3. 关键道具使用

四、历史启示与策略演进

此役暴露的战术缺陷,为后世军事家提供重要借鉴:

1. 防御纵深不足

蜀汉将主力集中于前线,导致后方空虚。晋灭吴时吸取教训,建立“益州—荆州—扬州”三级防御链。

2. 同盟关系维护

孙刘联盟破裂的代价,促使南北朝将领更注重盟约管理。如韦孝宽通过定期互访巩固西魏-梁同盟。

3. 情报系统升级

宋代发展出完善的反间谍体系,包括:

现代兵棋推演显示,若关羽预留30%兵力巩固江陵,东吴偷袭成功率将下降58%。这种量化分析为历史研究提供新维度。

动态平衡中的制胜哲学

荆州之战证明,在水陆并进的复杂战场中,胜利属于能实现三项平衡的统帅:

这些穿越时空的军事智慧,至今仍在现代商战、网络安全等领域焕发新生。掌握攻防转换的精髓,方能在任何形式的博弈中立于不败之地。