探索烹饪艺术的核心技巧与创新思维,解锁料理创作新境界。

一、技法精进:构建烹饪的基石

无论是家庭厨房还是专业后厨,扎实的技法始终是成为烹饪大师的第一步。

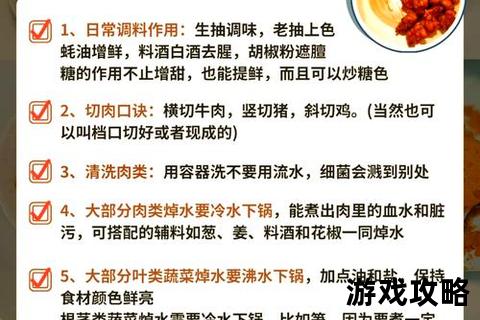

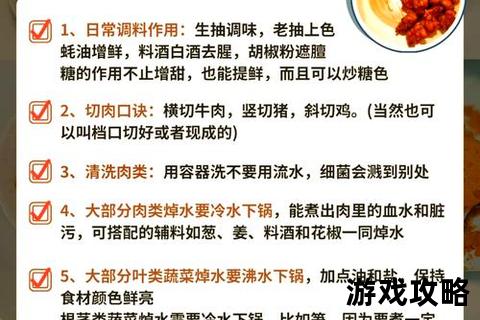

1. 刀工与食材处理

核心要点:食材的切法直接影响口感与烹饪效率。例如,中式爆炒要求食材切薄且均匀,而法式炖菜则需要大块食材保留风味。

训练方法:每日练习基础刀法(如、推拉刀),使用萝卜、土豆等成本较低的食材模拟实战。

2. 火候掌控

关键场景:煎牛排时,高温锁汁与低温慢煎的平衡;熬汤时,文火出清汤与猛火出浓汤的区别。

技巧升级:通过观察食材颜色变化(如糖色焦化)和声音(如油炸时的气泡声)判断火候。

3. 调味逻辑

科学配比:掌握“酸甜咸鲜”四味平衡,例如泰式冬阴功汤中柠檬汁(酸)与鱼露(咸)的黄金比例。

地域特色:学习不同菜系的调味风格,如川菜“麻辣层次”与日式“本味优先”的差异。

二、工具与食材:高效烹饪的助力

工欲善其事,必先利其器。合适的工具和优质食材能显著提升菜品质量。

1. 厨具选择指南

锅具:铸铁锅适合长时间炖煮,不粘锅适合低油煎炒,铜锅擅长精准控温。

刀具:主厨刀(Chef’s Knife)必备,另备专用刀处理鱼、面包等特殊食材。

2. 食材采购原则

时令优先:春季选嫩笋,秋季用肥蟹,时令食材的风味与性价比更优。

安全鉴别:避免选购含防腐剂的加工食品,鲜肉需观察色泽与弹性,海鲜注意气味与鲜活度。

3. 进阶工具推荐

低温慢煮机:精准控制肉类熟度,保留汁水。

料理破壁机:制作细腻酱料与创意汤品。

三、创意融合:突破传统食谱的边界

在掌握基础后,通过跨菜系融合与食材重组,打造个人特色菜品。

1. 灵感来源

文化碰撞:将意大利面与中式臊子结合,或用泡菜搭配墨西哥卷饼。

自然启发:模仿季节色彩(如用甜菜根染粉色面团)或地理风貌(如用海苔碎模仿“沙漠”摆盘)。

2. 实验方法论

小份试错:新组合先做单人份,避免浪费。

记录细节:记录每次实验的食材比例、烹饪时间与口感反馈,建立个人食谱库。

3. 经典案例解析

分子料理入门:用球化技术将果汁封装成“鱼子酱”,或用液氮制作冰淇淋。

素食创新:用烤椰油代替黄油,以蘑菇制作“植物牛排”。

四、用户反馈与优化策略

通过他人评价迭代菜品,是进阶的关键环节。

1. 收集反馈的渠道

家庭试吃:观察亲友的自然反应(如重复夹取的菜品)。

社交平台:发布食谱视频,分析点赞与评论数据。

2. 差评处理技巧

理性归因:若多人指出“汤品过咸”,需检查调味步骤或盐的品牌差异。

灵活调整:将失败菜品转化为新菜(如煎焦的鱼可拆碎做成鱼饼)。

3. 成功案例参考

用户A:“通过调整发酵时间,自制酸奶口感从酸涩变为绵密。”

用户B:“融合韩式辣酱与意面后,菜品在聚餐中获最高好评。”

五、安全与效率:厨房管理法则

避免事故与提升效率,让烹饪过程更从容。

1. 安全守则

刀具使用后立即归位,油锅加热时不离人。

生熟砧板分开,定期消毒厨房毛巾。

2. 时间管理

预处理策略:提前腌制肉类、熬制高汤冷冻分装。

动线优化:将常用工具放在触手可及的位置,减少操作步数。

六、未来趋势与持续成长

烹饪领域正经历技术革新与理念升级,保持学习才能持续领先。

1. 智能厨电应用

联网烤箱远程控温,AI食谱推荐系统根据现有食材生成菜单。

2. 可持续发展

减少食材浪费:用蔬菜边角料制作高汤,果皮酿制清洁剂。

本地化采购:支持生态农场,降低运输碳足迹。

3. 社群与资源

加入线上烹饪社区(如Reddit的r/Cooking),参与线下厨艺工作坊。

关注米其林厨师公开课或美食纪录片(如《主厨的餐桌》)。

烹饪既是科学也是艺术,从技法磨练到创意迸发,每一步都需耐心与热情。通过系统训练、工具优化与持续创新,任何人都能突破瓶颈,成为真正的料理创作者。未来,随着技术与生态理念的深化,厨房将成为更具包容性与创造力的舞台。

相关文章:

文章已关闭评论!